過去の放送

2012年9月放送

2012年8月放送

2012年7月放送

2012年6月放送

2012年5月放送

2012年4月放送

2012年3月放送

2012年2月放送

2012年1月放送

2011年12月放送

2011年11月放送

2011年10月放送

2011年9月放送

2011年8月放送

2011年7月放送

2011年6月放送

2011年5月放送

2011年4月放送

2011年6月9日

西国街道〜京都からたどる忠臣蔵の道〜

京都と兵庫、西宮を結ぶ西国街道。

京都の玄関口として、奈良時代から交通の要衝でした。

江戸時代になると、参勤交代のため西国大名達が街道を江戸へと渡りました。

その中にいたのが、赤穂藩の浅野内匠頭。

歌舞伎、ドラマで知られる忠臣蔵の殿様です。

西国街道には、忠臣蔵ゆかりの地が今も残ります。

今回、そんな西の幹線道を街道案内人の中村勘太郎が旅します。

江戸の風情を現代に伝える人々と触れ合い、

歌舞伎俳優、中村勘太郎は知られざる忠臣蔵の物語と出会います。

東寺(とうじ)

創建から約1200年という唯一残る平安京の遺構。

平安遷都とともに建てられた官寺である。

嵯峨天皇は、唐で密教を学んで帰国した弘法大師空海に託した。

京都につながる街道の出入り口を「京の七口」と呼び、その内のひとつ東寺口がこの辺りにあった。西国街道は、そこから兵庫の西宮へと伸びる。

住所:京都府京都市南区九条町1番地

TEL:075-691-3325

岩屋寺(いわやじ)

京都の山科にある曹洞宗の寺。本尊の不動明王は、浅野内匠頭の遺臣、大石内蔵助が山科に隠棲していたときの念持仏だった。

境内には47人の赤穂浪士の木像を安置する木像堂、大石内蔵助の遺髪塚などがある。その他、大石内蔵助の机や討ち入りに使った手槍など、内蔵助の遺品も数多く残る。見学可能。

住所:京都府京都市山科区西ノ山桜馬場町96

TEL:075-581-4052

離宮八幡宮(りきゅうはちまんぐう)

860年に僧行教が宇佐八幡神を嵯峨天皇の離宮の一郭に勧請したのが始まり。

平安時代末頃に離宮八幡宮の神主が荏胡麻を搾って油を採ったことから製油発祥の地といわれている。室町時代には、宮廷はもとより全国の社寺や一般の人々で油といえば山崎のものを使わない人はいなかったと言われるほど。

住所:京都府乙訓郡大山崎町大山崎西谷21−1

TEL:075-956-0218

萱野三平旧邸長屋門

(かやのさんぺいきゅうてい ながやもん)

討ち入り前に自害し、仇討ちに参加できなかった赤穂浪士、萱野三平。

三平は、自宅の長屋門の一室で切腹し、その部屋が今も残る。

平成3年に箕面市へ寄贈され、市は「萱野三平記念館・涓泉亭」を開館し、

一般公開を行っている。「涓泉亭」の名称は、三平の俳号が 「涓泉(けんせん)」

であることから名付けられた。

住所:大阪府箕面市萱野3-10-4

TEL:072-724-7201

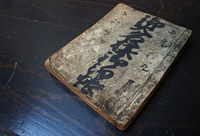

郡山宿本陣(こおりやまじゅくほんじん)

江戸時代の本陣。現在も当主が暮らす個人宅となっている。

本陣には、様々な江戸時代の物品が残る。和時計、宿帳、関札など。

宿帳には、忠臣蔵で有名な赤穂藩主の浅野内匠頭の名前がある。

浅野は、四度この本陣に泊まり、常宿としていたとされる。

住所:大阪府茨木市宿川原町3番10

TEL:072-643-4622

※見学は、事前予約をすれば受け付けてくれる。

錦水亭(きんすいてい)

創業明治14年(1881年)の老舗。

池に浮かぶように座敷が点在し、老松、つつじ、桜におおわれた自然の大庭園とともにその景観はまさに京の景勝。

番組で紹介しているタケノコ料理は、3月下旬から5月下旬のみ提供している。

住所:京都府長岡京市天神2-15-15

TEL:075-951-5151

三笑亭(さんしょうてい)

京都と大阪の府境で旅篭を営んだのが百余年の歴史を持つ三笑亭の起源。

現在は四代目が料理旅館として継承している。名物は、「離宮天ぷら」。油発祥の地である離宮八幡宮に奉納された油で天ぷらを揚げており、山崎の味として知られている。

住所:京都府乙訓郡大山崎町大山崎西谷1番地

TEL:075-956-0217

Copyright© BS-TBS, INC. All rights reserved.