|

3月23日放送 (# 24) |

|||

〜「キャベツまでの長〜〜〜い道のり」〜 |

|||

千切りキャベツを考案したのは、創業明治28年の洋食の老舗、銀座「煉瓦亭」と言われています。ポークカツレツの脂っこさにさっぱりとしたキャベツの相性が良かったからです。ちなみに、胃腸薬で有名な「キャベジン」はキャベツの中から見つかった栄養成分ビタミンU、という事でこの名がついた。ビタミンUは胃の粘膜を守ったり胃酸の分泌を活発にする働きがありギリシャ時代は薬として用いられたそうです。 |

|||

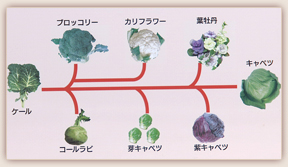

<キャベツになるまでの系譜> |

|

||

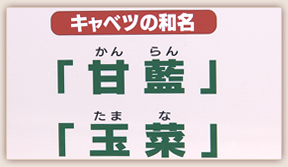

<キャベツの和名> |

|

||

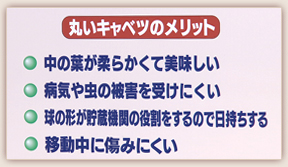

※沢山の葉が幾重にも重なっている丸いキャベツのメリット |

|

||

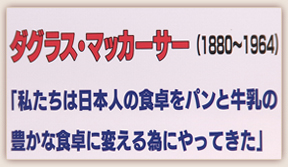

牛乳が食として日本に根付くのは第二次世界大戦後のこと。食料不足の中「私たちは、日本人の食卓をパンと牛乳の豊かな食卓に変える為にやってきた」というマッカーサーの声を機に食の欧米化が進み、昭和22年(1947年)には全国の学校給食が始まり、脱臭粉乳がここで誕生。実に1300年ほどかけて牛乳は一気に日本の食卓に並ぶようになったのです。 |

|

||

<収穫量> 大根に続いて第2位の220万トン。 |

|||