|

|

|

2002年 11月16日の放送

< 1 >

9月に入札札割れで大騒ぎとなった国債市場だが、このところ再び債券買いが活発になってきている。利回りは先月1%を割り込み、4年ぶりの低水準となっている。98年9月に1%を割り込み0.75%近辺まで買われたときは相場が過熱、そのわずか3ヶ月後の12月には2%にまで金利が急騰(債券価格は暴落)するという信じられないどんでん返しがあった。このため、機関投資家はこのレベルからは慎重に買い進めると思われるが、デフレ解決は容易ではなく、機関投資家を中心とした債券投資は今後も一段と強まりそうだ。

この10年で債券金利はずいぶんと下がった。94年頃に景気回復期待から利回りが大きく上昇したことがあったが、それ以降は98年冬の局面を除き、ほぼ一貫して下がっている。以前は「日本の財政赤字を考えると異常な金利水準」と指摘するコメントが多かったが、最近は「日本のデフレがまだまだ続く。実質金利を考えると1%でも妥当」という見方が増えてきているようだ。債券金利がこれだけ下がるということは、少なくとも市場参加者は後者の見方を支持していることを示している。

< 2 >

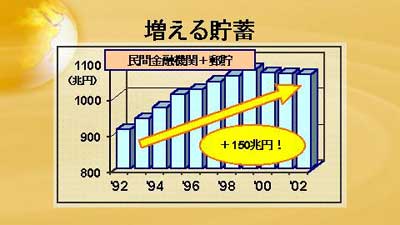

機関投資家が債券を買うのはデフレが進んだからだけではない。カネも余っている。日本の主要金融機関(邦銀・在日外銀・信金・信組・郵貯・農協・労働金庫。各年末残、ただし郵貯のみ年度末残。一部推計を含む。Data:「金融経済統計月報」「郵政行政統計年報」)の預貯金残高合計の推移を見たのが上のグラフ。この10年間で150兆円も増えている。内訳を見ると、銀行と郵貯がそれぞれ約65兆円づつ増やしている。信金や農協なども増えたが、唯一信組だけが8兆円の純減であった。

日本人はもともと株式投資などあまりやらず預貯金中心の資産運用をしてきたし、企業も手元流動性を厚めにする傾向が最近は強まっている。戦後一環して続いてきた“貯蓄奨励”は今でも健在のようだ。ただし、98年以降は1060兆円前後で足踏みしているのは気になる点だ。

< 3 >

このような預貯金の増加を受けて、民間金融機関はどのように資産を運用したか。上のグラフは主要金融機関(先のグラフから郵貯を除いたもの)の貸出残高と有価証券投資(=国債・地方債・社債・金融債・事業債など)の推移を見たもの。両者の差は92年末で約420兆円あったが、現在は約160兆円まで大幅縮小している。

これを見ると貸出の減少や有価証券投資の積み増しが顕著になったのは99年以降であることがわかる。それまで貸出残高に大きな変化も見られないし、有価証券投資も微増にとどまっていた。しかし、 97年から98年にかけて山一證券や北拓、長銀といった絶対につぶれるはずがないような大企業が次々と倒産、このことが投資家に「長期の景気低迷」を覚悟させたのではなかろうか。貸出の減少が始まったのも、国債を中心とした有価証券投資が増え始めたのもこれ以降からである。

< 4 >

このような人々の心理の変化をより明確に表しているのが、“質への逃避”を示す国債投資残高の推移だ。上は民間金融機関(邦銀・信金・農協。Data:金融経済統計月報)の国債保有残高推移。国債金利は92年から大きく下落していたにもかかわらず、投資が本格化するのは99年以降であり、特に2000年からの投資増は著しい。

大まかに言えば、「人々は90年から96年まではバブル崩壊と言いながら、通常の景気後退期であるとの希望的観測を捨てなかった。しかし97、98年の金融危機を見て日本が尋常な状況に置かれていないことを悟ってデフレの長期化を確信、以降はリスクを取ることを放棄した」と見ることができると思われる。

バブル崩壊後8〜9年たって、人は事の真相に気づいた。そして現在は景気の長期低迷・デフレ継続の確信に満ちている段階にある。そのように長い期間を経て得られた確信は、一朝一夕に変わるものではない。「日銀がインフレを宣言すれば、人々の期待はすぐ変わる」と述べる経済学者もいるが、本当にそうだろうか。8〜9年かけて得た確信は、やはり8〜9年かけねば変えられないのではなかろうか。

|

|