|

2004年11月6日(土)

健康DNA 生命科学スペシャル テーマは『ヒト驚異の免疫力 生命の不思議に挑む研究者たち』 |

|

2004年11月6日 健康DNA 生命科学スペシャル

【ドクターの一言】

|

|

|

|

|

|

|

こちらはNKT細胞をはじめとしたリンパ球が、癌細胞を攻撃している画像です。癌は我々の体内で、常に発生しています。しかし殆どの場合、こうして癌細胞が増殖する前に、リンパ球が退治して、発症を防いでくれているのです。このリンパ球さえ増やせれば、発症後も、癌を克服出来るかもしれない!!癌を攻撃するリンパ球、NKT細胞を増やせ!を合言葉に始まった新たな展開。それがNKT細胞を使う、最先端の癌治療です。千葉大学病院では、3年前からNKT細胞を使った癌治療を、試験的に行っています。谷口先生も、毎月定期的に病院を訪れ、臨床試験の経過を見守っています。 こちらはNKT細胞をはじめとしたリンパ球が、癌細胞を攻撃している画像です。癌は我々の体内で、常に発生しています。しかし殆どの場合、こうして癌細胞が増殖する前に、リンパ球が退治して、発症を防いでくれているのです。このリンパ球さえ増やせれば、発症後も、癌を克服出来るかもしれない!!癌を攻撃するリンパ球、NKT細胞を増やせ!を合言葉に始まった新たな展開。それがNKT細胞を使う、最先端の癌治療です。千葉大学病院では、3年前からNKT細胞を使った癌治療を、試験的に行っています。谷口先生も、毎月定期的に病院を訪れ、臨床試験の経過を見守っています。 千葉大学病院では、これまで11人の肺癌患者に、NKT細胞を用いた治療を施してきました。病院で実際の治療に当たっているのは、院長の藤沢先生と中山先生のお二人。NKT細胞による癌治療とは、まず患者さん本人の血液から、樹状細胞という細胞を作ります。樹状細胞には、体内に癌があることを、NKT細胞に知らせる働きがあります。増やした樹状細胞を患者さんに点滴で戻します。癌の存在を知らせる樹状細胞が体内で増えると、実は、それに呼応する形で、NKT細胞の数も増えて行くのです。 千葉大学病院では、これまで11人の肺癌患者に、NKT細胞を用いた治療を施してきました。病院で実際の治療に当たっているのは、院長の藤沢先生と中山先生のお二人。NKT細胞による癌治療とは、まず患者さん本人の血液から、樹状細胞という細胞を作ります。樹状細胞には、体内に癌があることを、NKT細胞に知らせる働きがあります。増やした樹状細胞を患者さんに点滴で戻します。癌の存在を知らせる樹状細胞が体内で増えると、実は、それに呼応する形で、NKT細胞の数も増えて行くのです。 NKT細胞が増えれば、癌を直接攻撃するNK細胞も自然に増え、NKT細胞と手を組んで、癌を攻撃する力が高まって行く、という仕組みです。こちらは黒色腫というがんが転移して、1週間後のマウスの肝臓。黒い所が癌に侵された部分です。NKT細胞を使った治療を行った NKT細胞が増えれば、癌を直接攻撃するNK細胞も自然に増え、NKT細胞と手を組んで、癌を攻撃する力が高まって行く、という仕組みです。こちらは黒色腫というがんが転移して、1週間後のマウスの肝臓。黒い所が癌に侵された部分です。NKT細胞を使った治療を行った ところ、1週間後、癌は何処にも見当たらなくなり、肝臓が蘇りました。しかし、治療をせずに放置すると、同じ1週間で、癌は肝臓全体を覆ってしまいます。こうしたマウスによる研究成果を元に3年前から臨床試験がスタートしました。実際の治療の様子をご覧にいれましょう。 ところ、1週間後、癌は何処にも見当たらなくなり、肝臓が蘇りました。しかし、治療をせずに放置すると、同じ1週間で、癌は肝臓全体を覆ってしまいます。こうしたマウスによる研究成果を元に3年前から臨床試験がスタートしました。実際の治療の様子をご覧にいれましょう。 まず、患者さん本人の血液を採取。その血液から、樹状細胞の培養に必要な、成分を取り出します。採取された血液は細胞培養室へと運ばれます。ここで血液はさらに仕分けされ、樹状細胞の元になる細胞だけを取り出します。1週間かけて培養すると、樹状細胞が誕生します。ボトル1本の中で、 まず、患者さん本人の血液を採取。その血液から、樹状細胞の培養に必要な、成分を取り出します。採取された血液は細胞培養室へと運ばれます。ここで血液はさらに仕分けされ、樹状細胞の元になる細胞だけを取り出します。1週間かけて培養すると、樹状細胞が誕生します。ボトル1本の中で、 およそ5000万個もの樹状細胞が生まれるのです。こちらが、実際の樹状細胞です。癌の存在を知らせるためだけの細胞がある。これも人体の不思議でしょうか。培養した樹状細胞は、30分程の点滴で、患者さんの体に戻されるため、外来でも十分治療が受けられます。この治療、実は更に凄い助っ人がいるんですよ! およそ5000万個もの樹状細胞が生まれるのです。こちらが、実際の樹状細胞です。癌の存在を知らせるためだけの細胞がある。これも人体の不思議でしょうか。培養した樹状細胞は、30分程の点滴で、患者さんの体に戻されるため、外来でも十分治療が受けられます。この治療、実は更に凄い助っ人がいるんですよ! NKT細胞を活性化して増やすための唯一の物質。その名はアルファガラクトシルセラミド。NKT細胞を使ったがん治療に欠かせないこの物質も、谷口先生が発見しました。まだ現在は、あくまでも試験的な治療の段階。効果がハッキリするのは、5年後です。谷口先生たちは、現在、肺がん治療の臨床試験を行いながら、肝臓をはじめとした、他の臓器のがん治療の可能性をすでに検討しています。今後、NKT細胞療法は、ますます注目を集めていくでしょう。 NKT細胞を活性化して増やすための唯一の物質。その名はアルファガラクトシルセラミド。NKT細胞を使ったがん治療に欠かせないこの物質も、谷口先生が発見しました。まだ現在は、あくまでも試験的な治療の段階。効果がハッキリするのは、5年後です。谷口先生たちは、現在、肺がん治療の臨床試験を行いながら、肝臓をはじめとした、他の臓器のがん治療の可能性をすでに検討しています。今後、NKT細胞療法は、ますます注目を集めていくでしょう。 |

今週のドクターは、

今週のドクターは、

神奈川県横浜市の理化学研究所は、大正6年、日本で初めて創立された由緒ある研究機関です。現在も、およそ900人の研究員が、遺伝子情報や植物科学など、最先端の研究を続けています。正に生命科学の分野に関して、最高のテクノロジーと、最高の頭脳を結集した、日本を代表する研究機関と言ってよいでしょう。谷口先生は、免疫・アレルギー科学総合研究センター長。日夜、免疫の研究を医療の現場に生かそうと、研究されています。1967年、大学病院でも殆ど行われていなかった心臓カテーテル治療を20例も行う程、優秀でした。子供時代からの夢である内

神奈川県横浜市の理化学研究所は、大正6年、日本で初めて創立された由緒ある研究機関です。現在も、およそ900人の研究員が、遺伝子情報や植物科学など、最先端の研究を続けています。正に生命科学の分野に関して、最高のテクノロジーと、最高の頭脳を結集した、日本を代表する研究機関と言ってよいでしょう。谷口先生は、免疫・アレルギー科学総合研究センター長。日夜、免疫の研究を医療の現場に生かそうと、研究されています。1967年、大学病院でも殆ど行われていなかった心臓カテーテル治療を20例も行う程、優秀でした。子供時代からの夢である内 科医への道を、順調に歩んでいたのです。ところが或る日、谷口先生は、その人生を大きく左右する患者さんと出会ったのです!全身のリンパ腺やリンパ節がゴツゴツと腫れている…、肝臓や脾臓が腫れている・・・。それは、全身のリンパ球が癌になる、マクログロブリン血症という病気でした。原因は、免疫の異常。当時、日本では3例しか報告のなかった非常に珍しい病気です。谷口先生の心を揺さぶり、内科医の道を捨て、免疫の研究に生涯を捧げる決意をさせました。先生、この時、28歳!

科医への道を、順調に歩んでいたのです。ところが或る日、谷口先生は、その人生を大きく左右する患者さんと出会ったのです!全身のリンパ腺やリンパ節がゴツゴツと腫れている…、肝臓や脾臓が腫れている・・・。それは、全身のリンパ球が癌になる、マクログロブリン血症という病気でした。原因は、免疫の異常。当時、日本では3例しか報告のなかった非常に珍しい病気です。谷口先生の心を揺さぶり、内科医の道を捨て、免疫の研究に生涯を捧げる決意をさせました。先生、この時、28歳! 免疫とは、一言でいえば、病気から体を守るために、血液中の白血球や、リンパ球などが連携して働くシステム。体内に侵入しようとする異物、例えば、細菌やウィルスなどを攻撃し、排除します。さらに、一度侵入した細菌やウイルスの情報を記憶して、再び侵入された場合は、迅速に攻撃します。こうして身体を守っている。

免疫とは、一言でいえば、病気から体を守るために、血液中の白血球や、リンパ球などが連携して働くシステム。体内に侵入しようとする異物、例えば、細菌やウィルスなどを攻撃し、排除します。さらに、一度侵入した細菌やウイルスの情報を記憶して、再び侵入された場合は、迅速に攻撃します。こうして身体を守っている。 免疫の働きにはリンパ球という細胞が携わっています。こちらが、実際のリンパ球を撮影した、珍しい画像です。触手を伸ばしている様子は、さながら敵を探っているようにも見えますよね。リンパ球は体内のどこにいると思われますか?脳?心臓?それとも肝臓?実は、一定の場所にリンパ球は留まっていません。リンパ球はリンパ管や血管の中を、集団で移動しています。それがリンパ球の最大の特長です。身体の中をめぐって私たちの身体を守っているリンパ球。全てを集めると、何と重さは約1キログラム。総数は、実に1兆個と言われています。

免疫の働きにはリンパ球という細胞が携わっています。こちらが、実際のリンパ球を撮影した、珍しい画像です。触手を伸ばしている様子は、さながら敵を探っているようにも見えますよね。リンパ球は体内のどこにいると思われますか?脳?心臓?それとも肝臓?実は、一定の場所にリンパ球は留まっていません。リンパ球はリンパ管や血管の中を、集団で移動しています。それがリンパ球の最大の特長です。身体の中をめぐって私たちの身体を守っているリンパ球。全てを集めると、何と重さは約1キログラム。総数は、実に1兆個と言われています。 これらのリンパ球は、役割別に3種類に分かれています。まずはB細胞。体内に細菌やウィルスなどが侵入して来た場合、「抗体」と呼ばれる武器を作って攻撃します。次はT細胞。T細胞は、免疫反応を調節したり、がんやウイルスに感染した細胞を殺す働きがあります。3番目はNK細胞。NK細胞は癌細胞を、

これらのリンパ球は、役割別に3種類に分かれています。まずはB細胞。体内に細菌やウィルスなどが侵入して来た場合、「抗体」と呼ばれる武器を作って攻撃します。次はT細胞。T細胞は、免疫反応を調節したり、がんやウイルスに感染した細胞を殺す働きがあります。3番目はNK細胞。NK細胞は癌細胞を、 専門に監視して攻撃します。これは、リンパ球が一丸となって、癌細胞を攻撃しているところです。細長く大きな細胞が癌細胞、小さく丸い細胞がリンパ球です。リンパ球から、一斉に攻撃されている癌細胞は、まるでのた打ち回って苦しんでいるようにも見えますね。このリンパ球たちは、人類がいまだ経験したことのない病気、例えば、宇宙からやってくるような未知の病原菌にも対処できるよう、何と1兆種類もの武器、抗体を作り出す力を持っています。驚くべき免疫の力!!こうしたリンパ球の連携プレーによって、我々の体は守られています。では、この免疫がどうして病気を引き起こすのでしょう?谷口先生はアメリカから帰国したばかりの新進気鋭の免疫学者、多田富雄先生に弟子入りします。多田先生は、1970年に免疫反応を調節するT細胞の働きを発見した世界的な免疫学者です。しかし、希望に燃える谷口先生を待っていたのは、意外にも過酷な修行の日々でした。しかし、そんな日々の中、谷口先生は生涯を捧げる研究テーマを見出していました。

専門に監視して攻撃します。これは、リンパ球が一丸となって、癌細胞を攻撃しているところです。細長く大きな細胞が癌細胞、小さく丸い細胞がリンパ球です。リンパ球から、一斉に攻撃されている癌細胞は、まるでのた打ち回って苦しんでいるようにも見えますね。このリンパ球たちは、人類がいまだ経験したことのない病気、例えば、宇宙からやってくるような未知の病原菌にも対処できるよう、何と1兆種類もの武器、抗体を作り出す力を持っています。驚くべき免疫の力!!こうしたリンパ球の連携プレーによって、我々の体は守られています。では、この免疫がどうして病気を引き起こすのでしょう?谷口先生はアメリカから帰国したばかりの新進気鋭の免疫学者、多田富雄先生に弟子入りします。多田先生は、1970年に免疫反応を調節するT細胞の働きを発見した世界的な免疫学者です。しかし、希望に燃える谷口先生を待っていたのは、意外にも過酷な修行の日々でした。しかし、そんな日々の中、谷口先生は生涯を捧げる研究テーマを見出していました。 「B細胞やT細胞、NK細胞に、何かが指令を出して、免疫機能の調和を保っているのではないか?ボクはそれを突き止めたい!」この谷口先生の思いが、やがて、NKT細胞の発見という、免疫学の新たな一頁へと、繋がって行くのです。

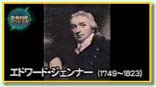

「B細胞やT細胞、NK細胞に、何かが指令を出して、免疫機能の調和を保っているのではないか?ボクはそれを突き止めたい!」この谷口先生の思いが、やがて、NKT細胞の発見という、免疫学の新たな一頁へと、繋がって行くのです。 世界で初めて、免疫の力を治療に活かした男。それは18世紀イギリスの医師、エドワード・ジェンナー。18世紀の後半、ヨーロッパで最も恐れられていた「天然痘」が大流行。毎年20万〜60万人もの命が失われました。しかし、農家で牛の乳搾りをしていた娘は天然痘に全く罹りません。その謎を調べてみると、天然痘に似た牛の伝染病、

世界で初めて、免疫の力を治療に活かした男。それは18世紀イギリスの医師、エドワード・ジェンナー。18世紀の後半、ヨーロッパで最も恐れられていた「天然痘」が大流行。毎年20万〜60万人もの命が失われました。しかし、農家で牛の乳搾りをしていた娘は天然痘に全く罹りません。その謎を調べてみると、天然痘に似た牛の伝染病、 牛痘に感染していた事が判明します。ジェンナーはこう考えました。「牛痘の菌には天然痘を防ぐ力があるのかも」。そこで彼は、牛痘の菌を近所の少年に接種しました。すると、その少年もまた天然痘に罹らない!こうしてジェンナーは、1798年に悪名高き天然痘の予防法を発見したのです。現代免疫学の祖、

牛痘に感染していた事が判明します。ジェンナーはこう考えました。「牛痘の菌には天然痘を防ぐ力があるのかも」。そこで彼は、牛痘の菌を近所の少年に接種しました。すると、その少年もまた天然痘に罹らない!こうしてジェンナーは、1798年に悪名高き天然痘の予防法を発見したのです。現代免疫学の祖、 日本近代医学の父とも称される北里柴三郎。柴三郎は32歳の時、ドイツに留学。世界の医学界をリードしていた細菌学者ロベルト・コッホの研究室に加わります。ジェンナーの発見から、凡そ90年後の1890年。柴三郎は破傷風菌の実験中、ある事実に気づきました!兎に破傷風菌の毒素を注射する際、量が多いと死んでしまうのに、少量ずつだと死なない。これは、毒素に抵抗力を持つ、謎の物質が身体の中にできたからではないか?そう考え、新たな実験に挑んだ柴三郎は、医学の歴史を変えるほどの大発見をする事になります。柴三郎は1度少量の毒素を注射して、既に抵抗力を持つ物質ができた兎の血液を採取。それに、毒素を混ぜたのです。今回見せて戴いたのも、抵抗力を持つ物質ができた兎の血液にあたる液体と、毒素を混ぜ合わせるという実験です。

日本近代医学の父とも称される北里柴三郎。柴三郎は32歳の時、ドイツに留学。世界の医学界をリードしていた細菌学者ロベルト・コッホの研究室に加わります。ジェンナーの発見から、凡そ90年後の1890年。柴三郎は破傷風菌の実験中、ある事実に気づきました!兎に破傷風菌の毒素を注射する際、量が多いと死んでしまうのに、少量ずつだと死なない。これは、毒素に抵抗力を持つ、謎の物質が身体の中にできたからではないか?そう考え、新たな実験に挑んだ柴三郎は、医学の歴史を変えるほどの大発見をする事になります。柴三郎は1度少量の毒素を注射して、既に抵抗力を持つ物質ができた兎の血液を採取。それに、毒素を混ぜたのです。今回見せて戴いたのも、抵抗力を持つ物質ができた兎の血液にあたる液体と、毒素を混ぜ合わせるという実験です。 1つを混ぜあわせると・・・。試験管の中には、濁りが出てきます。この白い濁りこそ、謎の物質が毒素と闘っている印。柴三郎は、毒素と闘うために体内にできる謎の物質を「抗体」と名付けました。柴三郎の抗体発見は、近代医学の発展に大きく貢献しました。しかし、共同研究者のベーリングが、ノーベル賞を受賞したのに、柴三郎は何故か受賞を逃します。それは当時、世界中から納得しがたいとされた出来事でした。柴三郎が抗体を発見した事で、医学、特に免疫学は急速な発展を遂げ、新しい発見が続出。それらの功績によって、世界中の研究者が次々とノーベル賞を授与されました。

1つを混ぜあわせると・・・。試験管の中には、濁りが出てきます。この白い濁りこそ、謎の物質が毒素と闘っている印。柴三郎は、毒素と闘うために体内にできる謎の物質を「抗体」と名付けました。柴三郎の抗体発見は、近代医学の発展に大きく貢献しました。しかし、共同研究者のベーリングが、ノーベル賞を受賞したのに、柴三郎は何故か受賞を逃します。それは当時、世界中から納得しがたいとされた出来事でした。柴三郎が抗体を発見した事で、医学、特に免疫学は急速な発展を遂げ、新しい発見が続出。それらの功績によって、世界中の研究者が次々とノーベル賞を授与されました。 1987年、ノーベル医学賞を受賞した日本人。その名は利根川進。免疫細胞が作り出せる抗体は、1兆種類にも及びます。利根川はこの謎を解明。免疫細胞が遺伝子を組み換えて変化していることを証明したのです。この時、利根川の恩師、スイス、バーゼル研究所のニールス・ヤーネはこう祝電を送りました。「北里が始めたことを、君が完成した」これは、「ノーベル賞を逃した柴三郎の無念を、同じ日本人の君が晴らしたのだ」というメッセージ。利根川博士の発見は、谷口先生にも大きな刺激となりました。やがて、谷口先生自身も、免疫研究の新たな扉を開けることとなるのです。

1987年、ノーベル医学賞を受賞した日本人。その名は利根川進。免疫細胞が作り出せる抗体は、1兆種類にも及びます。利根川はこの謎を解明。免疫細胞が遺伝子を組み換えて変化していることを証明したのです。この時、利根川の恩師、スイス、バーゼル研究所のニールス・ヤーネはこう祝電を送りました。「北里が始めたことを、君が完成した」これは、「ノーベル賞を逃した柴三郎の無念を、同じ日本人の君が晴らしたのだ」というメッセージ。利根川博士の発見は、谷口先生にも大きな刺激となりました。やがて、谷口先生自身も、免疫研究の新たな扉を開けることとなるのです。 「免疫システムの調和が保たれるためには、免疫システム全体に指令を出している存在がいるはずだ」。谷口先生の目指す研究には、大量のT細胞が必要でした。しかし、T細胞は簡単に数を増やすことが出来ず、集めるのに国内ではひと苦労。そんな時、谷口先生はオーストラリアで、新たな細胞増殖技術と出会います。その技術の名はハイブリドーマ。元々、違う細胞用に開発されたこの技術を、谷口先生はT細胞の増殖に応用してみました。

「免疫システムの調和が保たれるためには、免疫システム全体に指令を出している存在がいるはずだ」。谷口先生の目指す研究には、大量のT細胞が必要でした。しかし、T細胞は簡単に数を増やすことが出来ず、集めるのに国内ではひと苦労。そんな時、谷口先生はオーストラリアで、新たな細胞増殖技術と出会います。その技術の名はハイブリドーマ。元々、違う細胞用に開発されたこの技術を、谷口先生はT細胞の増殖に応用してみました。 様々な試行錯誤の後、世界で初めて、谷口先生は、T細胞を飛躍的に増殖させる事に成功したのです。こちらが実際の画像。T細胞が増殖した直後の写真です。こうして増やしたT細胞は、T細胞ハイブリドーマと呼ばれます。世界で初めて、自分が増やすのに成功したT細胞だけに先生の愛着も一入。留学から帰国する際には、温度が下がって折角の細胞が死なないようにと、培養液を入れたプラスチックボトルを直接身体に巻き付けて、飛行機に乗込んだ程です。帰国して3年経った1980年の或る日、オーストラリアで発見した方法を使ってリンパ球を培養していた谷口先生は、不思議な現象に気がつきました。実は、リンパ球は、色々な敵を見分けるため、それぞれが固有のアンテナを持っています。

様々な試行錯誤の後、世界で初めて、谷口先生は、T細胞を飛躍的に増殖させる事に成功したのです。こちらが実際の画像。T細胞が増殖した直後の写真です。こうして増やしたT細胞は、T細胞ハイブリドーマと呼ばれます。世界で初めて、自分が増やすのに成功したT細胞だけに先生の愛着も一入。留学から帰国する際には、温度が下がって折角の細胞が死なないようにと、培養液を入れたプラスチックボトルを直接身体に巻き付けて、飛行機に乗込んだ程です。帰国して3年経った1980年の或る日、オーストラリアで発見した方法を使ってリンパ球を培養していた谷口先生は、不思議な現象に気がつきました。実は、リンパ球は、色々な敵を見分けるため、それぞれが固有のアンテナを持っています。 普通に培養すると、色々なアンテナを持ったリンパ球が培養されます。ところが、同じアンテナを持つ正体不明の細胞が増えていることを発見したのです。谷口先生は、研究を開始します。謎の細胞を持たないマウスと普通のマウス。その二つを比べてみると、謎の細胞を持たないマウスは、感染症や自己免疫疾患、つまり、風邪やリウマチに罹りやすい事が分かりました。一方、謎の細胞がいなくなると、

普通に培養すると、色々なアンテナを持ったリンパ球が培養されます。ところが、同じアンテナを持つ正体不明の細胞が増えていることを発見したのです。谷口先生は、研究を開始します。謎の細胞を持たないマウスと普通のマウス。その二つを比べてみると、謎の細胞を持たないマウスは、感染症や自己免疫疾患、つまり、風邪やリウマチに罹りやすい事が分かりました。一方、謎の細胞がいなくなると、 免疫システムが全く機能しなくなる・・・。「もしかすると、この細胞こそが捜し求めていた免疫システム全体の調和を保つ司令官なのではないか?」谷口先生の仮説は見事に的中!こうして1986年、ついに免疫細胞の司令官、NKT細胞が、世界で初めて谷口先生によっ

免疫システムが全く機能しなくなる・・・。「もしかすると、この細胞こそが捜し求めていた免疫システム全体の調和を保つ司令官なのではないか?」谷口先生の仮説は見事に的中!こうして1986年、ついに免疫細胞の司令官、NKT細胞が、世界で初めて谷口先生によっ て発見されたのです。こちらが実際のNKT細胞です。谷口先生の研究グループでは、毎週1回ミーティングを開いています。何と、ミーティングで使われる言葉は英語だけ。世界を視野に入れた研究者にとって英語は必須です。厳重にロックされている扉の向こうでは、谷口先生の下、凡そ160人の研究員が免疫の研究に取り組んでいます。現在谷口先生が取り組まれているのは、

て発見されたのです。こちらが実際のNKT細胞です。谷口先生の研究グループでは、毎週1回ミーティングを開いています。何と、ミーティングで使われる言葉は英語だけ。世界を視野に入れた研究者にとって英語は必須です。厳重にロックされている扉の向こうでは、谷口先生の下、凡そ160人の研究員が免疫の研究に取り組んでいます。現在谷口先生が取り組まれているのは、 NKT細胞に秘められた、様々な病気の発生を抑える能力の研究です。大量のNKT細胞が必要となるため、研究室で精製・培養が行なわれています。この細胞分画装置は、血液中からNKT細胞だけを取り出す装置。

NKT細胞に秘められた、様々な病気の発生を抑える能力の研究です。大量のNKT細胞が必要となるため、研究室で精製・培養が行なわれています。この細胞分画装置は、血液中からNKT細胞だけを取り出す装置。 信じられないことに、この、ふた筋の細かい水滴一粒一粒に、血液から取り出されたNKT細胞が入っているんですよ。NKT細胞がうまく取り出せているかどうか、その結果も、リアルタイムで刻々とチェックされています。取り出したNKT細胞は、細胞培養室で培養されます。

信じられないことに、この、ふた筋の細かい水滴一粒一粒に、血液から取り出されたNKT細胞が入っているんですよ。NKT細胞がうまく取り出せているかどうか、その結果も、リアルタイムで刻々とチェックされています。取り出したNKT細胞は、細胞培養室で培養されます。 無菌に保たれた作業台で、NKT細胞を培養液と混ぜ、シャーレに移します。培養を始めて一日目のNKT細胞を、特別に見せて頂く事になりました。谷口先生の率いる新たなチャレンジ。今後、世界の免疫学に、そして病気の治療に、どのような成果をもたらすのでしょう。

無菌に保たれた作業台で、NKT細胞を培養液と混ぜ、シャーレに移します。培養を始めて一日目のNKT細胞を、特別に見せて頂く事になりました。谷口先生の率いる新たなチャレンジ。今後、世界の免疫学に、そして病気の治療に、どのような成果をもたらすのでしょう。